関市の無形文化財を取材しました!

いらっしゃいませ!地方創生ライターえさゆうです♪

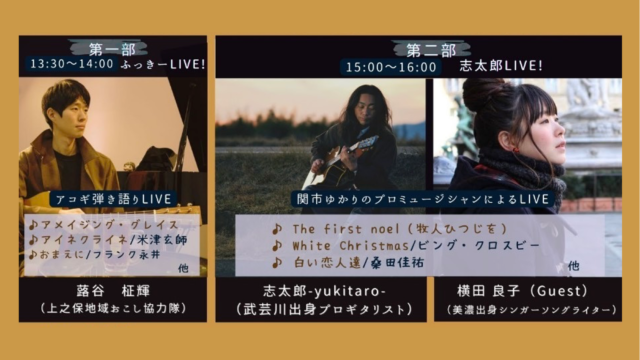

2025年7月13日(日)、関市武芸川町一色地区の白山神社の祭礼「天王祭」にて、一色十六拍子太鼓が奉納されました。

太鼓と鉦のアンサンブルが響き合う伝統の音色「十六拍子」

太鼓と鉦のアンサンブルが響き合う伝統の音色「十六拍子」一色十六拍子太鼓は、雨乞いの踊りとして生まれ、16世紀の中以前からの伝承とされています。

昔は、武芸川町の各地区にて伝承されていたそうですが、現在は一色地区に残るのみとなっています。

一色十六拍子保存会の方々

一色十六拍子保存会の方々7月13日(日)は「一色十六拍子保存会」の方々と「武芸小学校」の児童が一色十六拍子太鼓を奉納しました。

太鼓と鉦による音色と踊りは情緒があり、武芸川町の夏を彩っていました。

動画を撮影しましたので、雰囲気を感じていただけましたら幸いです!

十六拍子は、昭和48年4月1日に関市の無形文化財(当時は武芸川町)に指定されています。

一色十六拍子太鼓は、太鼓と鉦を鳴らすことで、雷を呼び雨が降ると信じられており「雨乞いの踊り」として、発生したとされています。

実りを育む、恵みの雨(画像はイメージです)

実りを育む、恵みの雨(画像はイメージです)雨乞いは、その昔、天候に左右される農業が中心だった時代に、日照りが続いて作物が枯れたり、生活用水が不足した際に、雨が降るように祈った儀式のことです。

照りつける太陽、ひび割れる大地。祈りは空へ(画像はイメージです)

照りつける太陽、ひび割れる大地。祈りは空へ(画像はイメージです)現在では、田んぼには水路が整備され水を引くことができますが、水の確保を雨に頼っていた時代では、雨乞いは生死を分ける重要な行事だったそうです。

一色十六拍子保存会会長 櫻井義和さん

一色十六拍子保存会会長 櫻井義和さん現在、一色十六拍子保存会のメンバーは24名。会長は「櫻井義和(さくらいよしかず)」さんです。

激しく太鼓を左右に振り、魂を込めて打ち鳴らします

激しく太鼓を左右に振り、魂を込めて打ち鳴らします一色十六拍子保存会は、人口減少に伴い、年々メンバーが少なくなってきているそうです。

それでもなお、伝統ある大切な文化を未来へと継承していけるよう、会員の皆さんは一丸となり、力強く一色十六拍子太鼓を披露されていました。

武芸小学校児童による演奏(武芸川オータムフェス2024にて)

武芸小学校児童による演奏(武芸川オータムフェス2024にて)地元の武芸小学校では、毎年4年生が、この伝統行事を保存会の指導により後世に残す活動をしています。

5年生になると引き継ぎ式が行われ、5年生の子たちが4年生の子たちに演奏を教えるそうです!

地元の方から十六拍子太鼓のことを詳しく教えていただきました!

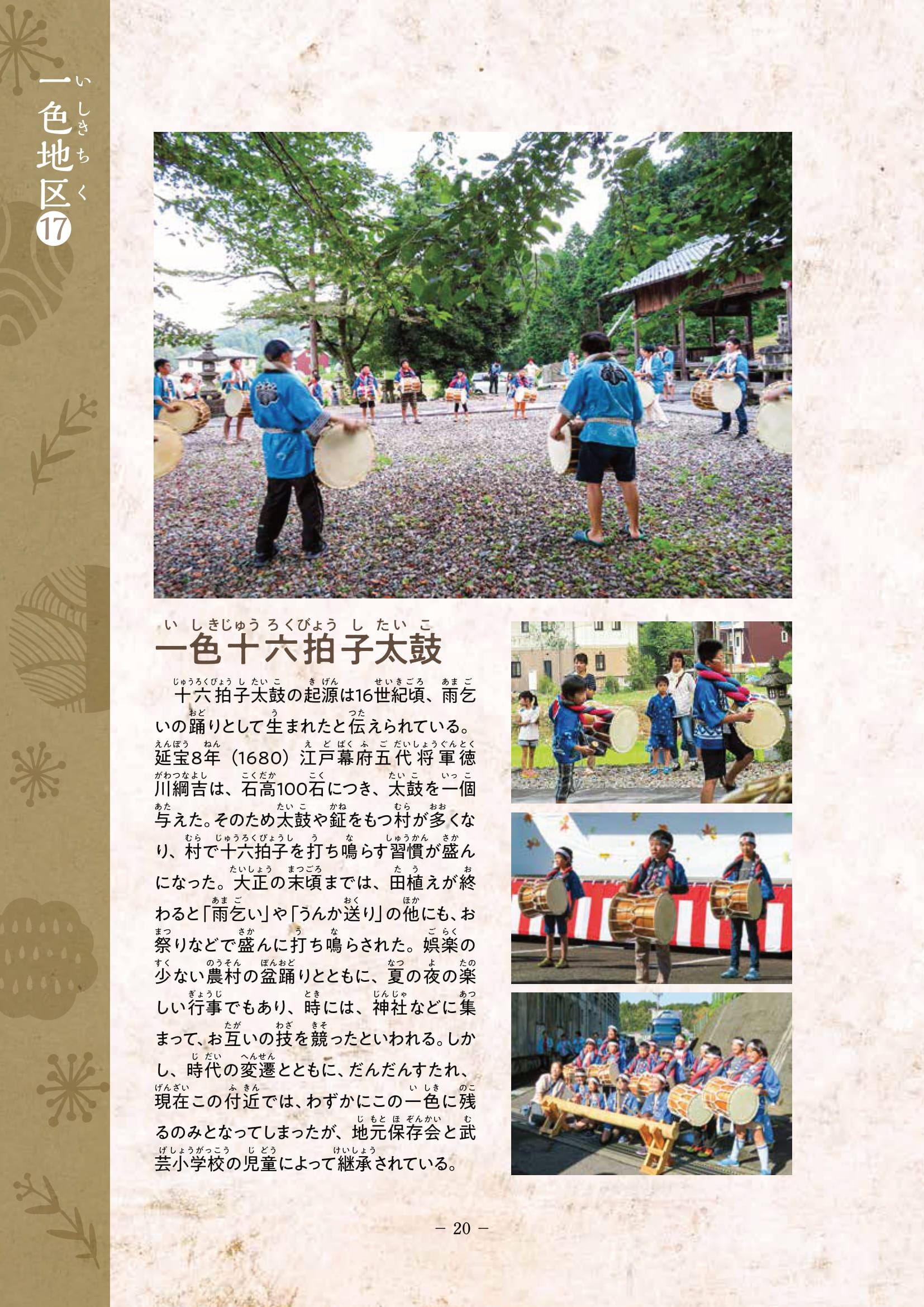

「十六拍子太鼓」の起源は、あきらかではないが、16世紀の中以前からの伝承だと言われている。

これは、晴天が続くと、太鼓と鉦を鳴らすことで、雷を呼び雨が降ると信じられており、「雨乞いの踊り」として、発生したとされている。

延宝8年(1680年)、五代将軍となった徳川綱吉は、石高100石につき、太鼓1個(付笛と鉦)を与えたという。そのため、太鼓と鉦を持つ村が多くなり、十六拍子太鼓をを打ち鳴らす習わしが盛んになったといわれている。

この十六拍子太鼓は、農山村地方の独特なもので、毎年6月から8月初め頃まで行われた。

夏の夕方から打ち鳴らす太鼓と鉦の音が聞こえてくるのも、山村の風景として情緒があった。

大正の末ごろまでは、田植えが終わると「雨乞い」や「うんか送り」の他にも、お祭り等に盛んに打ち鳴らされた。

その頃は、娯楽の少ない農村の盆踊りとともに、夏の夜の楽しい行事でもあり、時には神社等に集まって、お互いにその技を競った。

しかし、だんだんそれがすたれ、現在この付近では、わずか一色に残るのみになった。

この太鼓は、一色地区で毎年夏に、白山神社境内地に祀られている、津島様の祭礼行事「天王祭」や、少し離れた場所にある、天神神社の神事として保存会のメンバーにより奉納されている。

また、武芸小学校では毎年4年生が、この伝統行事を保存会の指導により、後世に残す活動をしている。

一色十六拍子太鼓については「新修 武芸川町史」にも記載があるほか、関市武芸川町の住民有志でつくる武芸川郷土史研究会がまとめた冊子「武芸川ふるさと名所探訪」にも記載があります。

武芸川ふるさと名所探訪から抜粋

武芸川ふるさと名所探訪から抜粋◆武芸川ふるさと名所探訪のオンライン版を武芸川まちづくり委員会のホームページで公開しています。ぜひご覧ください!

一色十六拍子太鼓はどんなところで演奏されているの?

一色十六拍子太鼓は、武芸川町一色地区の夏の祭礼「天王祭」や「天神祭」、秋の「文化祭」等により演奏されています。

また、過去には、関市の「ぎふ海づくりフェスタ」やぎふワールド・ローズガーデン(旧花フェスタ記念公園)のイベント等にて十六拍子を披露されたそうです。

一色十六拍子太鼓が紡ぐのは、地域の誇りと伝統のリズム

一色十六拍子太鼓が紡ぐのは、地域の誇りと伝統のリズム昔から受け継がれてきた音が、今もなお響き続けています。

一色十六拍子太鼓の音に触れる機会があれば、ぜひその音色に耳を傾けてみてくださいね。

Information

取材先:一色十六拍子太鼓保存会

取材日時:2025年7月13日(日)19:00〜20:00

取材場所:白山神社(岐阜県関市武芸川町)

取材対応:一色十六拍子太鼓保存会 会長 櫻井義和さま

この記事に関するお問い合わせ:0575-46-3611(武芸川まちづくり委員会)

ライター:えさゆう