関市武芸川ふるさと館へ!

いらっしゃいませ!地方創生ライターえさゆうです♪

武芸川町ゆかりの作家の作品が集まる「関市武芸川ふるさと館」を取材しました!

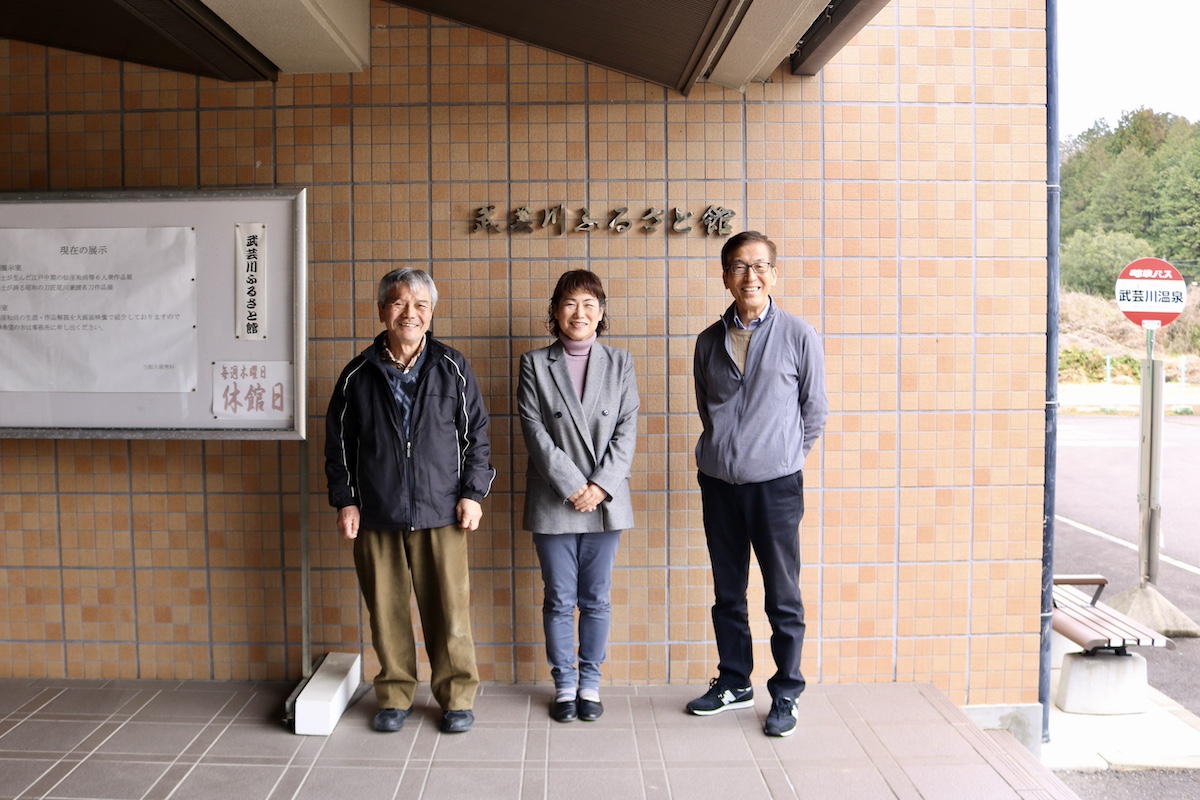

関市武芸川ふるさと館事務員の方々

関市武芸川ふるさと館事務員の方々ここ「関市武芸川ふるさと館」は、森や川、公園など、美しい自然に囲まれた中で、郷土ゆかりの文化人達の作品が集まる場所です。

関市武芸川ふるさと館 外観

関市武芸川ふるさと館 外観関市武芸川ふるさと館は、元々は武芸川町(※武芸川町は、平成17年に関市と合併)の施設。2000年に武芸川ふるさと館として開館し、2005年に関市武芸川ふるさと館に改称されました。

武芸川町は「仙厓和尚生誕の里」です!

武芸川町は「仙厓和尚生誕の里」です! 入り口に館内案内図があります

入り口に館内案内図があります館内ではあなたの心を、時に励まし、時に癒してくれます。文化の美と香りの中で、市内外の人々による文化交流や楽しいコミュニケーションの場として訪れてみませんか?

関市武芸川ふるさと館の館内案内

.jpg) 事務員の保井さん(笑顔がステキですね♪)

事務員の保井さん(笑顔がステキですね♪)この日は、関市武芸川ふるさと館事務員の保井さんに館内をご案内いただきました。

ちなみに、保井さんの横にある大型のモニターにて「仙厓和尚」の映像を見ることができます(約15分)。

訪問された際は、ぜひご覧ください!

訪問された際は、ぜひご覧ください!仙厓和尚のことを詳しく知ることが出来ますので、ご来館の際は、ぜひご覧になってみてくださいね!

観覧したい方は、関市武芸川ふるさと館の事務員の方にお声がけください。

ところで、みなさんは仙厓和尚を知っていますか?

仙厓義梵(せんがいぎぼん) – 禅僧・画家

江戸時代中期の僧侶(1750〜1837)。仙厓は禅林の鬼才で、駿河の白隠、越後の良寛とならぶ、博多の仙厓と呼ばれています。

現在の武芸川町高野で貧農の家の子として生まれ育った仙厓は、多くの禅画を残していますが、軽妙酒脱な画風は、庶民と深く関わった仙厓ならではのものです。

その画才を見い出したのは美濃の清泰寺の名僧、空印和尚。仙厓11歳のとき、汾陽寺で地面に絵を描いていたのを見て、そのうまさに感心したのがきっかけだったと伝えられています。

仙厓は諸国を行脚後、40歳で日本最初の禅寺である博多の聖福寺の住職になりました。その頃から本格的に書画をするようになり、仙厓は絵が上手い和尚と世間の注目を集めました。

仙厓は人々に頼まれるままに沢山の書画を描いたとされています。そのユーモラスな作品は、様々な逸話と共に時代を超えて現在も人々に親しまれています。

仙厓和尚 年譜

| 1750年(寛延3)年 | 美濃国武儀郡高野村(現岐阜県関市武芸川町高野)の小作農、井藤甚八の子として生まれる。 |

|---|---|

| 1760(宝暦10)年 11才 | 上有知(現美濃国)清泰寺の空印円虚の下で得度。 |

| 1768(明和5)年 19才 | 春、行脚の途につき武州永田(現横浜市南区永田町)の東輝庵(現在は法林寺に併合)の月船禅慧に参じ修業す。 |

| 1781(天明元)年32才 | 6月、月船禅慧遷化、年80才。 東輝庵を辞し、諸国を行脚。再び東輝庵に帰り、物先海旭、誠拙周樗に参禅工夫に努む。この間、鎌倉円覚寺を初め、諸方の僧堂に歴参する。 |

| 1788年(天明8)年 39才 | 春、博多に下り、聖福寺第百二十二世盤谷紹適に相見す。4月24日、仙厓和尚御国住居願を藩庁に提出す。 |

| 1789(寛政元)年 40才 | 聖福寺盤谷和尚の認めるところとなり、その後薫を慫慂される。機語を相契い聖福寺開祖千光国師(栄西)より百二十三世の法燈を嗣ぐ。 7月5日、同寺入院、栄西の開山忌に拈香文を作る。 |

| 1790(寛政2)年 41才 | 7月頃、妙心寺第一座に転位のため上京、8月、転位垂示式を挙ぐ。 |

| 1798(寛政10)年 49才 | 1月、聖福寺開基源頼朝六百年忌を行う。本山妙心寺より瑞世の儀の勧請を受ける。7月、盤谷七回忌に際し、拈香文を作る。 |

| 1800年(寛政12)年 51才 | 初秋、聖福寺僧堂を再興する。 |

| 1804(文化元)年 55才 | 4月、本山妙心寺より再三にわたる瑞世の儀の勧請断り難く、使僧を登らせて、居成瑞世の儀を行う。 |

| 1805(文化2)年 56才 | 4月、信州諏訪慈雲寺徒弟、湛元等夷聖福寺に掛錫する。 |

| 1811(文化8)年 62才 | 10月朔日、湛元等夷へ法席を譲り、寺内(現聖福寺仙厓堂)へ退居する。 |

| 1812(文化9)年 63才 | 元旦、幻住庵境内の虚白院へ隠栖する。隠栖中、僧俗、貴賤より敬慕を受く。 |

| 1813(文化10)年 64才 | 12月、『百堂三書』を著す。 |

| 1814(文化11)年 65才 | 7月5日、開山栄西の六百年忌をむかえる。 |

| 1817(文化14)年 68才 | 7月23日、漁民定介より博多海岸砂中に拾得の観音大子小金像を受納、亡き父母の冥福のため厨子に納めて安置する。 |

| 1823(文政6)年 74才 | 8月、美濃清泰寺における「大慧書」会に掛錫する。 |

| 1825(文政8)年 76才 | 春、上洛する。 |

| 1829(文政12)年 80才 | 3月17日『夢遊東奥記』を草する。 |

| 1830(文政13・天保元)年 81才 | 3月『三徳宝図説並序』を著す。 |

| 1832(天保3)年 83才 | 初秋、虚白院庵側に「絶筆 墨染の袖の湊に筆舎て書にし愧をさらす波風」の碑を建てる。 |

| 1836(天保7)年 87才 | 3月、湛元等夷、藩庁の怒りにふれ退任。仙厓は二百二十五世の住職として再び聖福寺を薫す。 |

| 1837(天保8)年 88才 | 4月、湛元等夷、大島へ流謫される。 9月、発病、床につく。10月7日、湛然として遷化。 遺偈「來時知來處 法時知去處 不徹手懸厓 雲深不知處」 |

| 1838(天保9)年 | 10月7日。一周忌法要。 12月15日、龍巖禅初第百二十六世住職となる。 |

| 1841(天保12)年 | 3月26日、仁孝天皇より、「普門円通禅師」の禅称号を下賜される。 |

関市武芸川ふるさと館はどこにあるの?

関市武芸川ふるさと館は、年間数十万人が訪れる人気施設「武芸川温泉」の隣にあります。

手前が武芸川ふるさと館です

手前が武芸川ふるさと館です

関市武芸川ふるさと館は、岐阜バスの停留所にもなっています。武芸川温泉に立ち寄った前後に来館される方も多いようで、ヨーロッパやアジアなど海外のお客様もいらっしゃるのだとか!

こういう「おもてなし」もステキですね!

こういう「おもてなし」もステキですね!関市武芸川ふるさと館の入口玄関を入ると、すぐ目に入るのは、笹が植えられた中庭前のディスプレイ。

関市文化協会武芸川部に所属するサークルのメンバーや地元の方々から寄贈されたものだそうです。

花びんにいけられた白い花が見えるもの、実は「折り紙の鶴」なんです!

近づいてよく見てみてください♪

近づいてよく見てみてください♪来館された多くの方が「へぇ〜すごい!!」と感心されて足をとめられるそうです。

それでは、関市武芸川ふるさと館の館内を案内していきますね!

一般展示室

年間を通して様々な展示が行われます

年間を通して様々な展示が行われます一般展示室では、年間を通して様々な展示が行われています。展示内容につきましては、武芸川まちづくり委員会の公式ホームページ(外部リンク)にて情報発信しています。

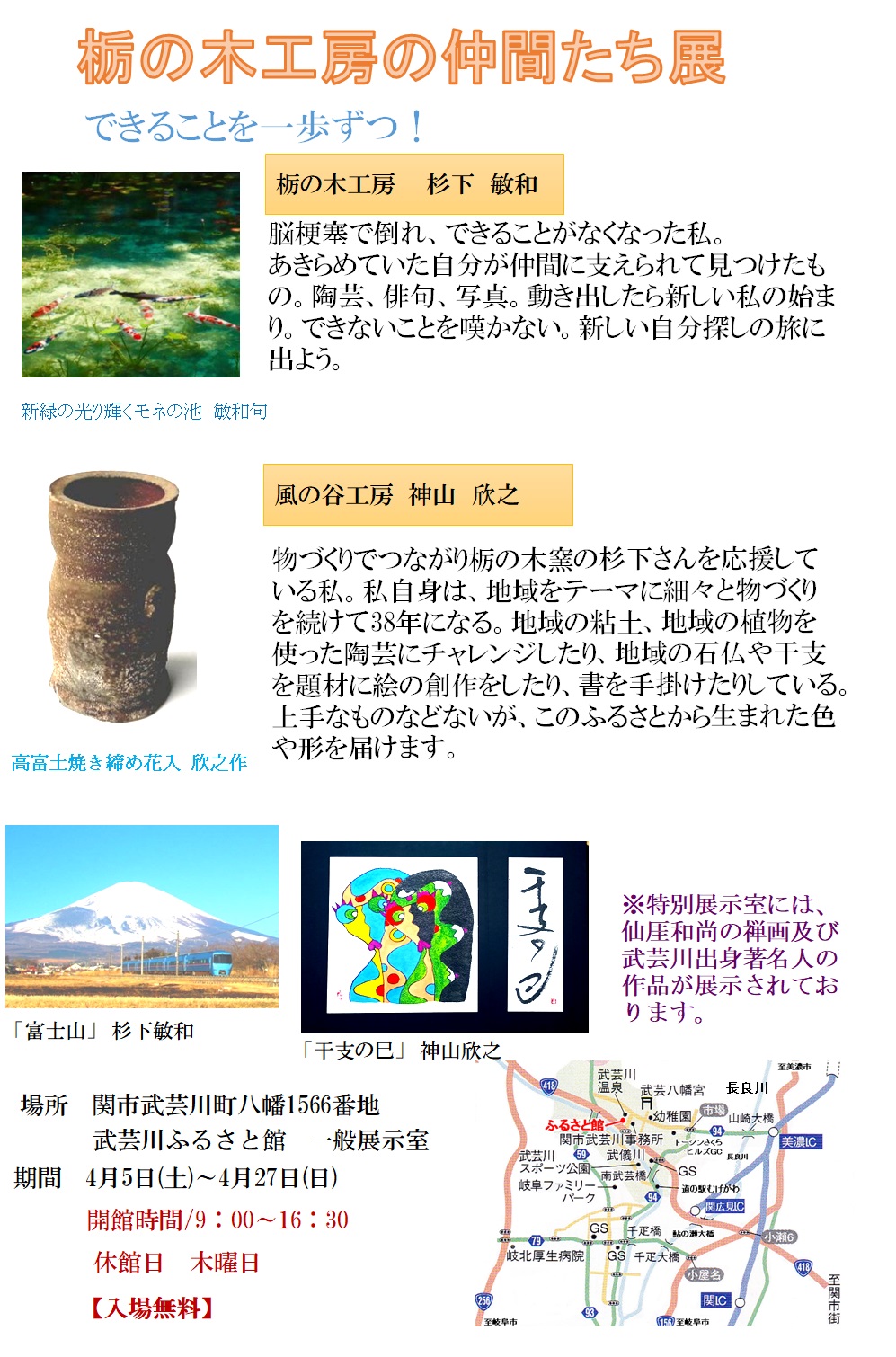

令和7年4月の武芸川ふるさと館一般展示室では、「栃の木工房の仲間たち展」を開催しています。

様々な困難を乗り越えて、物づくりでつながった仲間たちの思い溢れる作品展です。ぜひ今月も武芸川ふるさと館へお立ち寄り下さい。

春夏秋冬の写真展示(常設)

春夏秋冬の写真展示(常設) 奥には地元で発掘された土器などの常設展示があります

奥には地元で発掘された土器などの常設展示があります武芸川町の四季や歴史をわかりやすくご紹介するパネルを常設しています。

また、郷土史研究会や写真サークル、俳句や絵画、陶芸作品など文化協会や町内外の人々の文化交流及び各種発表の場としても利用できる“町民参加型”のスペースです。

地元の保育園、幼稚園、小中学校の生徒さんの作品を毎年9月10月の2ヶ月にわたり「子ども作品展」として展示しています。

特別展示室1

仙厓和尚の作品が展示されています

仙厓和尚の作品が展示されています 落ち着いた館内をゆっくりとお楽しみください♪

落ち着いた館内をゆっくりとお楽しみください♪特別展示室1では、郷土の生んだ名僧(禅僧)仙厓和尚の作品を展示。絵本墨画や陶器など数多くの作品があります。

.jpg) 音声ガイドあり(なんと英語も!)

音声ガイドあり(なんと英語も!)また、特別展示室の入り口には、音声ガイドがあります。関市武芸川ふるさと館の事務員保井さんの発案で置かれるようになったのだとか!

<音声ガイドの内容>

「関市武芸川ふるさと館」は、美しい自然に囲まれた武儀郡武芸川町に、平成12年に「武芸川ふるさと館」として開館し、平成17年に武芸川町の関市への合併を経て現在に至ります。

特別展示室では、市の所蔵作品から江戸時代の禅僧仙厓義梵(せんがいぎぼん)を中心に、山田三秋(やまださんしゅう)、早川(はやかわ)国彦(くにひこ)、森(もり)有一(ゆういち)、相宮(あいみや)青雲(せいうん)などの、郷土にゆかりのある多数の文化著名人達の作品を、季節毎に作品を入れ替え展示しています。

江戸時代の臨済宗の禅僧である仙厓義梵(せんがいぎぼん)は江戸中期寛永(かんえい)3年に、美濃国に生まれ11歳で出家したと伝えられており、諸国を行脚後、40歳で博多聖(しょう)福寺(ふくじ)の住職になった人物です。その頃から、本格的に書画をするようになり、仙厓は絵が上手い和尚と世間の注目を集めました。

仙厓は人々に頼まれるままに沢山の書画を描いたとされています。そのユーモラスな作品は様々な逸話と共に、時代を超えて現在も人々に親しまれています。

仙厓の歩んだ人生と作品をどうぞごゆっくりお楽しみください。

特別展示室2

武芸川町ゆかりの文化人達の作品が展示されています

武芸川町ゆかりの文化人達の作品が展示されています特別展示室2には、主に郷土ゆかりの文化人の作品が展示されています。特別展示室は、市の文化課担当者により3ヶ月毎に季節に合った作品展示が計画されています。

<武芸川町ゆかりの文化人たち>

- 森有一 – 日本画家・俳人

1898年武芸川町跡部生まれ。武者小路実篤に深く師事し「新しき村」の村外会員としても活躍しました。代表作に「稲穂」などがあります。 - 早川国彦 – 画家

1897年、武芸川町八幡生まれ。上京後、画界に入り、主に二科会を舞台として新しい画風の早川作品を発表。1948年岐阜大学に勤め、定年退官までの13年間にわたり、岐阜県下の水墨画壇の指導者として数々の業績を残しました。代表作として「長良川と金華山」などがあります。 - 山田三秋 – 歌人・俳人

1875年生まれ。養子後、武芸川町谷口に住み、松尾芭蕉を祖とする美濃派の宗匠として活躍しました。農民の生活を多く詠み、紙漉小唄や武芸音頭を作詞しています。 - 田中金峯 – 書家

1895年、武芸川町谷口生まれ。日本書道研究会名誉会長などを歴任、昭和天皇の書のご指導の任も当たりました。 - 尾川兼圀(本名:尾川邦彦)- 初代刀匠

1925年武芸川町八幡生まれ。現在は製作が困難といわれる「濤欄刃」を得意とする。2000年に文化財保護功労者文部大臣賞を受け、2006年に刀剣界では、最高位とされる無鑑査に認定された。 2012年87歳で没すが、その優れた技術は息子である二代目刀匠「尾川兼國(本名:尾川光敏)に受け継がれている。 - 相宮青雲 – 水墨画家

1917年、武芸川町八幡生まれ。1984年国際芸術文化賞を受賞。

町内にある福寿寺水墨ふすま絵が有名。

一般収蔵庫(一般の方の立ち入りは不可)

一般展示物の一時保管と展示道具を収納しています。

特別収蔵庫(一般の方の立ち入りは不可)

貴重な作品を収納しておくための倉庫です。万が一、火災が発生した際にも水を使用しないで消火できる特殊ガス消火設備が整っています。さらに、24時間完全空調で、作品の損傷や劣化を防ぎます。天井・壁は杉板張りです。

研修室

どなたでもお使いいただけます!

どなたでもお使いいただけます!さまざまな用途に使える研修・学習のためのスペースです。仕切りを移動すれば、ホールと一体化した広い展示室です。

吹き抜けの開放感が心地よいですね!

吹き抜けの開放感が心地よいですね!ホールガラス越しに美しい笹を見ながらひと休み。吹き抜けの開放感が心地よいギャラリーとしても活用できる場所です。

ホール

ゆっくりしていってくださいね♪

ゆっくりしていってくださいね♪笹が植えられた中庭の四方を取り囲む陽光あふれるホールは、仙崖和尚の作品カレンダーが展示され、来館者にくつろいでもらえるようソファーや長椅子が設置されています。

.jpg) 仙厓和尚の作品が掲載されたカレンダー(月替わりです)

仙厓和尚の作品が掲載されたカレンダー(月替わりです)ホールの壁面には、出光美術館に所蔵されている仙厓和尚の作品が掲載されたカレンダーが掲示されています。

毎月初にその月のページに変更されます。こちらはお手を触れて観覧していただいてOKとのことなので、ぜひ、ペラペラとめくって仙厓和尚の作品を楽しんでくださいね!

仙厓パソコン美術館

所蔵の作品がご覧いただけます.jpg) 出光美術館(東京)所蔵の作品がご覧いただけます

出光美術館(東京)所蔵の作品がご覧いただけますタッチパネルで出光美術館にある仙厓作品の鑑賞が楽しめます。

閲覧したい方は、事務所までお尋ねください。

以上が、関市武芸川ふるさと館の館内案内です!

ぜひぜひ、お越しくださいませ♪

「まち肌屋のブログを見たよ!」って言ってもらえるとめちゃくちゃ嬉しいです♪

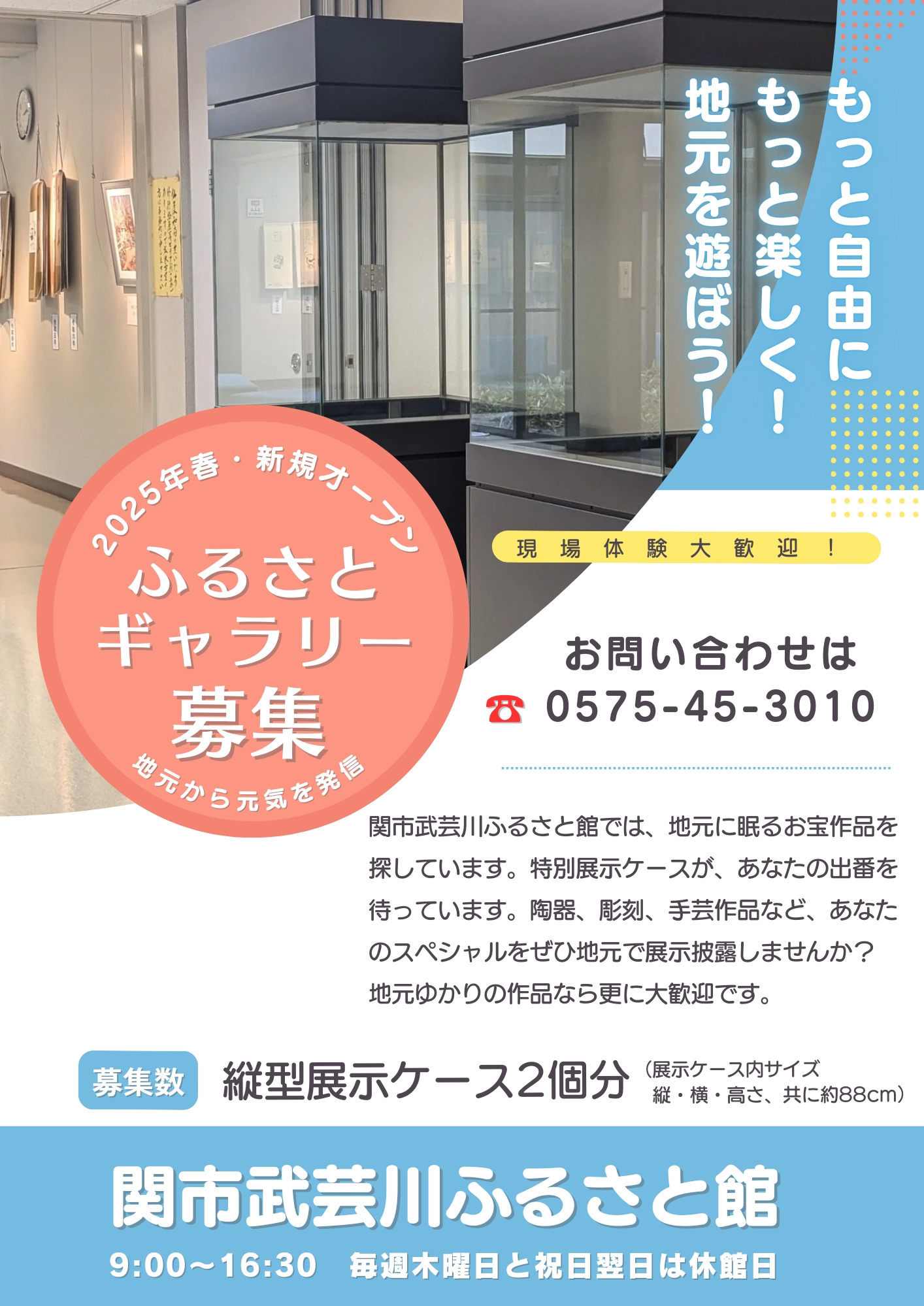

ふるさとギャラリー展示募集について

特別ケースがあなたの出番を待っています!

特別ケースがあなたの出番を待っています!関市武芸川ふるさと館では、地元に眠るお宝作品を探しています。特別展示ケースが、あなたの出番を待っています。

陶器、彫刻、手芸作品など、あなたのスペシャルをぜひ地元で展示披露しませんか?地元ゆかりの作品なら更に大歓迎です。

陶器、彫刻、手芸作品など、あなたのスペシャルをぜひ地元で展示披露しませんか?地元ゆかりの作品なら更に大歓迎です。

詳細は、関市武芸川ふるさと館(0575-45-3010)までお問い合わせ下さい。

実際の展示ケースを見てみたい!など現場体験も大歓迎です。

ご応募お待ちしています。

まち肌的まとめ

ぜひ、やさしい事務員の方々にお声がけください!

ぜひ、やさしい事務員の方々にお声がけください!関市武芸川地域にゆかりのある文化人の作品及び資料を保存展示する施設「関市武芸川ふるさと館」。

関市武芸川ふるさと館は、武芸川温泉の隣にありますし、無料で入館することができますし、展示物は定期的に入れ替えられますので、ぜひぜひ何度でも足を運んでくださいませ♪

ではでは〜!

Information

取材日:2025年3月28日(金)

施設名:関市武芸川ふるさと館

住所:岐阜県関市武芸川町八幡1566

電話番号:0575-45-3010

開館時間:午前9時から午後4時30分まで

休館日:木曜日、祝日の翌日(祝日が木曜日に当たるときは木曜会館しその翌日)、年末年始(12月29日〜1月3日)

入館料:無料

施設利用料は下記の通りです。

※使用者が入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2倍の額になります。

※使用者が入場料を徴収する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2倍の額になります。

※冷暖房設備を使用する場合は、1時間(1時間に満たない端数があるときは、その端数を1時間とする)につき1室300円です。